SPCCとは?SS400、SPHC、SUS304との違いや選定方法を解説

目次

-

1.SPCCとは?

- 1.1 SPCCの機械的強度

- 1.2 SPCCの耐食性

- 1.3 SPCCの加工性と溶接性について

- 1.4 SPCCの用途と加工部品紹介

-

2.SPCCと他の鋼材(SS400、SPHC、SUS304)との違い

- 2.1 SPCCとSS400の違い

- 2.2 SPCCとSPHCの違い

- 2.3 SPCCとSECCの違い

- 2.4 SPCCとステンレス(SUS304)の違い

-

3.鉄鋼材選定のポイント

- 3.1 ①使用環境

- 3.2 ②板厚

- 3.3 ③加工性や形状

- 3.4 ⓸寸法精度や表面状態

- 3.5 ⑤コスト

- よくある質問(FAQ)

- 5.まとめ

SPCCとは?

鋼板は鉄鋼材を薄く板状に圧延加工したもので、冷間圧延または熱間圧延があります。

SPCCとは「Steel Plate Cold Commercial」の略で、一般的な冷間圧延材鋼板のことを指します。機械、自動車、家電など幅広い分野で使用されています。冷間圧延材には、SPCCのほか、SPCEやSPCDなどがあり、日本産業規格(JIS G 3141)で定義されています。

SPCCの機械的強度

SPCCは引張強さや伸びなど、JIS規格で明確に定められていません。ここでは、参考値を以下にご紹介します。

| 項目 | 参考値 |

|---|---|

| 引張強さ | 270N/m㎡以上 |

| 伸び | 23%以上 |

| ビッカース硬さ | 90~160HV程度(調質による) |

SPCCの耐食性

SPCCは鋼材を圧延により板状に加工した処理なしの鉄材のため、水分や塩分などにさらされると錆びやすい性質があります。防錆対策としては、加工後にめっき処理を施すか、電気めっき済みのSECC材を使用するのが効果的です。

SPCCの板厚

SPCCの一般的な板厚レンジは、約0.1mm〜3.2mm程度の薄板です。この範囲の板厚は、精密な板金加工に適しており、さまざまな製品に使用されています。

SPCCの加工性と溶接性について

SPCCは、曲げ・絞り・切断などの塑性加工に優れており、溶接性も良好なため、板金加工材や溶接構造材として広く使用されています。ただし、薄板の場合は溶接時に熱の影響が大きくなるため、溶接条件には十分な配慮が必要です。また、冷間圧延による製造工程により、表面が滑らかで寸法精度が高く、表面処理にも適した素材として評価されています。

SPCCの用途と加工部品紹介

SPCCは、薄板(3.2mm以下)かつ機械的強度が明確に定義されていない点から、基本的に強度部材としては使用されません。主に、内装や外装のカバー、取付ブラケットなどの用途で使用されています。

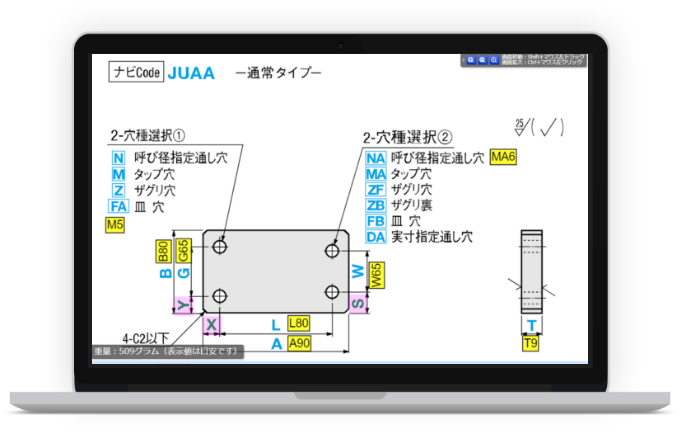

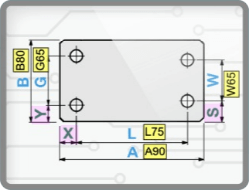

ミスミCナビでは、SPCC材で製作可能な汎用的な取付板やブラケットを豊富に取り揃えており、図面作成は不要でWEB上でご希望の形状を選んで寸法を入力すれば価格と納期が確認でき、そのまま注文可能です。さらに、穴や切欠き加工も自由に追加できます。

SPCCと他の鋼材(SS400、SPHC、SUS304)との違い

SPCCの特徴を理解しても、他の鋼材との使い分けに悩むことがあります。ここでは、SS400、SPHC、SECCとの違いを解説します。

SPCCとSS400の違い

SPCCは薄い鋼板や鋼帯のみですが、SS400は一般構造用鋼材として形鋼、丸鋼なども流通しています。表面状態や精度はSPCCの方が良好です。

| 項目 | SPCC (JIS G 3141: 冷間圧延鋼板及び鋼帯) |

SS400 (JIS G 3101: 一般構造用圧延鋼材) |

|---|---|---|

| 製造方法 | 冷間圧延:常温での圧延加工 | 熱間圧延:高温での圧延加工 |

| 形状 | 鋼板、鋼帯 | 鋼板、鋼帯、形鋼、角鋼、丸鋼など |

| 機械的性質 ※参考:引張強さ |

冷間圧延により 引張強さと硬度が向上 ※参考:270MPa程度 |

加工性・溶接性良好 ※参考:400MPa以上 |

| 板厚 | 3.2mm以下 | 6mm以上 |

| 表面状態 | 表面は滑らかで光沢あり、 寸法精度も高い |

一般的に熱間圧延特有の 黒皮表面 |

| 主な用途 | 薄板板金部品 汎用の取付ブラケットなど |

板金及び切削加工の取付ブラケット、支柱、構造物の鋼材 |

| 価格感 | やや高い | 比較的安価 |

SPCCとSPHCの違い

SPCCは冷間圧延鋼板、SPHCは熱間圧延鋼板であり圧延方法が異なります。これにより表面状態や寸法精度、機械的性質に違いがあります。薄板で滑らかな表面(見た目)と板厚の寸法精度を求める場合はSPCCが適しています。

| 項目 | SPCC (JIS G 3141: 冷間圧延鋼板及び鋼帯) |

SPHC (JIS G 3131: 熱間圧延鋼板及び鋼帯) |

|---|---|---|

| 製造方法 | 冷間圧延 | 熱間圧延 |

| 形状 | 鋼板、鋼帯 | 鋼板、鋼帯 |

| 機械的性質 | 冷間圧延によりSPHCと比べて引張強度や硬度が高い | SPCCより延性に優れており加工性が高い |

| 板厚 | 0.1mm~3.2mm以下 | 約1.2mm~14mm ※一般的に6mm以下 |

| 表面状態 | 表面は滑らかで光沢あり、寸法精度も高い | やや粗い、黒皮 |

| 主な用途 | 薄板板金部品 汎用の取付ブラケットなど |

プレス部品 |

| 価格感 | やや高い | 比較的安価 |

SPCCとSECCの違い

SECCとはSPCCをもとに電気めっき表面処理を施したもので、錆びにくくなります。

本来加工後に行う表面処理工程を減らすことができるメリットがありますが、切断や穴加工した断面はめっきが除去されてしまうため注意が必要です。

SPCCとステンレス(SUS304)の違い

ステンレス鋼は、錆びを防止するために鉄にクロムとニッケルを含ませた合金鋼で、SPCCなどの鉄鋼材と比べて耐食性が向上しています。参考にSPCCとSUS304との違いについてご紹介します。

| 項目 | SPCC (JIS G 3141: 冷間圧延鋼板及び鋼帯) |

SUS304 (JIS G 4305: 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯) |

|---|---|---|

| 製造方法 | 冷間圧延 | 冷間圧延と熱間圧延両方 |

| 形状 | 鋼板、鋼帯 | 鋼板、鋼帯、形鋼、六角鋼、角鋼、丸鋼など |

| 機械的性質 ※参考:引張強さ |

冷間圧延により引張強さと硬度が向上 ※参考:270MPa以上 |

強度高い、磁性なし、靭性・延性に優れている ※参考:520MPa以上 |

| 耐食性 | 低い | 高い |

| 板厚 | 3.2mm以下 | 約1.2mm~14mm ※一般的に6mm以下 |

| 表面状態 | 表面は滑らかで光沢あり、寸法精度も高い | とても滑らかで鏡面仕上げも可能 |

| 主な用途 | 薄板板金部品 汎用の取付ブラケットなど |

板金、切削部品 機械装置、食品・医療機器など |

| 価格感 | やや高い | 高価 |

鉄鋼材選定のポイント

①使用環境

材料選定では、使用環境の確認が非常に重要です。屋内か屋外か、海水や塩害の影響があるか、温度や湿度の変化が激しいか、衛生面の要求があるかなど、使用条件に応じて適した材質を選びましょう。耐食性が求められる場合は、表面処理済みの材料やステンレス鋼の検討も有効です。

②板厚

板厚によって選べる材料や加工方法が変わります。薄板(〜3.2mm程度)であれば、SPCC(冷間圧延鋼板)やSPHC(熱間圧延鋼板)が適しており、板金加工が一般的です。6mm以上の厚板の場合は、SS400やS45C、S50Cなどの構造用鋼材が主な選択肢となり、機械加工が中心になります。

③加工性や形状

部品の形状や必要な加工方法に応じて、適した材質を選定します。曲げやタレパン加工などの板金加工には、SPCCやSPHCが向いています。一方、フライス加工や旋盤加工などの切削加工が必要な場合は、SS400やS45Cなどの構造用鋼材(平鋼、角鋼、丸棒、形鋼など)が適しています。

④寸法精度や表面状態

寸法精度や表面の仕上がりも選定時の重要な要素です。SPCCは冷間圧延による製造のため、表面が滑らかで寸法精度が高く(参考:板厚1.0mmのとき許容差±0.05mm程度)、外観や精密性が求められる部品に適しています(素材ベース)。

⑤コスト

性能を重視しすぎて高価な材料を選んでしまうと、予算を圧迫する可能性があります。必要な性能を満たしつつ、コストとのバランスを考慮することが重要です。SPCCは加工性や精度に優れていますが、価格はやや高めです。SS400は汎用性が高く、比較的安価であるため、構造材として広く使用されています。

よくある質問(FAQ)

最後に、SPCCに関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。材料選定の際の参考情報として、ぜひご活用ください。

Q1.SPCCとは何の略?

SPCCとは、Steel Plate Cold Commercial(冷間圧延鋼板)の略で、常温状態で圧延加工して製造された鋼板です。

Q2,SPCCとSPHCの違いは?

SPCCは冷間圧延鋼板、SPHCは熱間圧延鋼板であり圧延方法が異なります。SPCCは表面状態が滑らかで寸法精度が高く、見た目や精密性が求められる内装や電気製品で使われています。一方でSPHCについては、成形性や加工性に優れているため曲げやプレス加工の部品に適しています。価格面はSPHCの方が若干安価です。

Q3.SPCCとSS400の違いは?

SPCCは冷間圧延鋼板で薄板材(主に0.1mm~3.2mm程度)として広く使用されています。一方でSS400は一般構造用圧延材で鋼板(主に6mm以上)だけでなく構造鋼としても広く使用されています。寸法精度や表面状態はSPCCが良く、強度面はSS400が強いです。

Q4.SPCCは錆びる?処理なしで屋外にて使えるか?

SPCCは錆びやすいです。屋外など錆が心配される環境で使用する際は、SPCC材をもとに電解ニッケルメッキを施したSECC材を利用するか(加工面はめっきが除去されることに注意)、加工後にめっき処理を施して防錆対策を行います。

Q5.SPCCの強度は?

SPCCはJIS規格において強度の明確な定義がないため、参考情報となりますが、一般的に引張強さは約270MPa程度とされており、SS400と比較すると強度はやや劣ります。

Q6.SPCCの板厚は?

SPCCは主に薄板が流通しており、板厚レンジは0.1mm~3.2mm程度です。

Q7.SPCCは溶接できる?

可能ですが、薄板は溶接の熱影響に注意が必要です。

Q8.SPCCは治具や設備部品に使って問題ないか?

位置決めプレートや軽荷重の取付板として使う場合には適していますが、繰り返し荷重や衝撃を受けるような構造であれば、SS400やS45Cなど構造鋼用圧延材が適しています。

Q9.SPCCの入手性は?

SPCCは汎用材のため、標準的な板厚であれば入手性は良好です。

まとめ

SPCCは、冷間圧延によって製造される鋼板で、滑らかな表面と高い寸法精度を持ち、板金加工や溶接に適した汎用性の高い材料です。自動車部品や家電、汎用の取付ブラケットなど幅広い用途で使用されており、加工性にも優れています。ただし、耐食性には乏しく、屋外使用時にはめっき処理やSECC材の選定が推奨されます。SPCCはSS400やSPHCとよく比較されますが、SS400は構造材として強度に優れ、SPHCは熱間圧延材で成形性(プレス)が高く、用途や加工方法に応じた使い分けができます。初めは難しく感じるかもしれませんが、使用環境、形状・板厚、寸法精度、コストのバランスを総合的に考慮して材料を選定することが理想です。最初は、過去の設計を参考にしたり詳しい人に聞いたりしながら材料の知識や選定のノウハウやコツを覚えていくことも非常に有効です。本記事が、SPCCをはじめとする鉄鋼材の理解と選定の一助となれば幸いです。